| |

|

| |

|

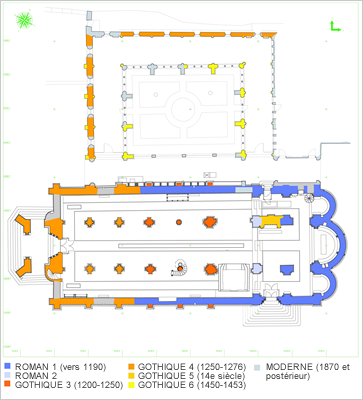

Plan de la Collégiale au niveau du rez-de-chaussée, avec report des phases de construction et de transformation de l’église entre les 12e et 19e siècles

(document Christian de Reynier sur base relevé Archéotech, 2006).

Cliquez pour agrandir l’image |

|

Du roman au gothique

Archéologues, historiens et restaurateurs distinguent, dans ce siècle de construction, plusieurs étapes de chantier aux caractéristiques architectoniques distinctes. Particulièrement significative est la rupture stylistique du premier tiers du 13e siècle: les procédures constructives suivies jusqu'alors et qui apparentaient le chantier à la tradition romane rhénane sont abandonnées au profit de manières plus proches de celles développées en Bourgogne à cette époque. Ces dernières caractérisaient déjà d'autres chantiers régionaux, en particulier celui de la cathédrale de Lausanne. Les absides et les parties inférieures de la croisée appartiennent aux étapes dites "romanes" de la construction, les superstructures de la croisée, la tour centrale, la nef et son pignon occidental aux phases dites "gothiques".

|

| |

|

Les deux vues publiées par Mérian en 1642 – dont la présente, prise depuis le nord – sont les plus anciennes représentations de la ville de Neuchâtel répertoriées à ce jour. La position dominante du complexe castral et collégial, surplombant la ville qui s’étend en contrebas vers le lac, est caractéristique (Matthäus Merian, «Neocomum – Newenburg am See», in Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesia, Frankfurt a. M., 1642).

Cliquez pour agrandir l’image |

|

Jusqu'au XIXe siècle

Les tours du chevet, prévues dès les chantiers romans, n'ont été édifiées qu'ultérieurement: dans la seconde moitié du 13e siècle pour la souche de la tour sud; en 1867-1870 seulement pour celle de la tour nord ainsi que pour les deux flèches de pierre actuelles.

|